- 「エイジスに興味があるけど、業績や財務はどうなのだろうか?」

- 「エイジスの株価は割安?割高?」

アベノミクス開始以後は景気の拡大に伴って、業績成長が続いています。

エイジスは好業績・好財務な隠れた優良銘柄として、一部のバリュー投資家に人気があります。大株主の中には割安株投資で有名な「フィデリティ・ロープライスド・ストックファンド」も名を連ねているくらいです。

2014年からの5年間で同社の株価は4倍以上になっていますが、現在の株価は投資に適しているでしょうか?

本記事ではエイジスの業績や財務内容、株価の割安さなどから、今の株価は買い時なのか?について私の考えを紹介します。

本記事は、自分の銘柄調査の一環として行ったものです。私なりの投資判断が含まれていますが、投資を推奨するものではありません。

投資をする際は、最新の情報を調べたうえで、自己責任で投資判断をお願いします。

関連記事:

私の代表的な6つの投資判断基準

投資判断基準は投資スタイルによって異なります。私の場合、業績好調な割安株(バリュー株)への投資が好きなので、以下の6つの観点を重視しています。

上記6つの観点でエイジスの株価が買い時なのか、私なりに検討してみました。

エイジスの売上高・営業利益は長期的に成長している

1つ目の判断基準は「業績は成長しているか?」です。

2007年以降のエイジスの長期業績(売上高・営業利益)は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

- 売上高:右軸

- 営業利益:左軸(0からのスタートではないことに注意してください)

エイジスの売上高はリーマンショック後にやや停滞していました。しかし、アベノミクス開始で景気が良くなり始めた2014年ごろから売上成長が続いています。

営業利益もリーマンショック後に大きく低下しましたが、2013年を底に増益が続いています。2007年からの12年間で、営業利益は約2倍になっており、着実に成長しています。

今後の懸念材料は、景気悪化による業績低迷

一方、今後の業績悪化懸念としては、景気悪化による業績低迷があります。

リーマンショック後にエイジスの売上高・営業利益が低下していたことからわかるように、エイジスの事業は景気に対してやや敏感です。不景気になったときは、コストカットのためにできるだけ外注を減らす事業者が多いからと考えられます。

もし、今後景気が本格的に悪化した場合には、エイジスの業績は悪化してしまう可能性があります。

今のところ、業績悪化にはつながっていないようですし、昨今は人手不足が盛んに叫ばれている中ですので、以前ほどの影響はないかもしれません。とはいえ、今後、もし状況が変わった場合には投資を見直すことも必要です。

エイジスの営業利益率は約14%で高い

2つ目の判断基準は、利益率の高さです。利益率は競争力の強さを表す目安であると考えており、利益率は高いほど良いです。

エイジスの2007年以降の営業利益率は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

エイジスの営業利益率はリーマンショック後に低下し、2013年に5%まで低下していました。しかし、その後は年々向上しており、2019年3月期は約14%になっています。

日本株の場合、営業利益率が10%以上あれば良好といわれており、日本最大企業のトヨタ自動車でも約8%です。エイジスの営業利益率はかなりよい水準であることがわかります。

エイジスのキャッシュフローは安定的で、成長している

3つ目の判断基準は、キャッシュフローの潤沢さです。キャッシュフローは現金の出入りを表す数値であり、事業の実態を反映する指標として重要です。

エイジスのキャッシュフローの推移は、以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

特に重要といわれる、営業キャッシュフローは長期的に増加していることがわかります。

エイジスは投資キャッシュフローを営業キャッシュフローでまかなえており(フリーキャッシュフローがプラス)、順調に成長していることがわかります。

特筆すべきは現金・現金等価物が年々増加していること

上図の中で目を引くのが、現金・現金等価物が2014年以降に急速に増加していることです。

稼いだ資金を投資キャッシュフローにまわしてもお金が余ってしまうため、現金・現金等価物が増えてしまうのです。エイジスは自社株買いなどで株主還元もしていますが、それでも現預金の増加は止まりません。

この結果、エイジスの現預金は厚く、実質無借金状態となっています。

長期の業績・財務状態を調べるのに便利な財務分析ツール3選

銘柄分析をするときに、決算短信や有価証券報告書を全部調べていくのは大変です。各社が提供している財務分析ツールを上手に使って、効率よく銘柄分析するとよいです。 中でも、私が主に使っているのは以下の3つです。- マネックス証券 の銘柄スカウター

- GMOクリック証券

の財務分析ツール

の財務分析ツール - 会社四季報CD-ROMのスクリーニング機能

エイジスの財務は健全

4つ目の判断基準は財務の健全さです。

貸借対照表(BS、バランスシート)をみると、企業の保有資産や負債などの内訳がわかります。売上高や利益などのデータに表れない、企業の強みや危険な兆候が貸借対照表に表れます。

売上高や利益も大事ですが、それ以上に貸借対照表のきれいさのほうが重要と私は考えています(同様に、キャッシュフローのきれいさも重要です)。

エイジスの貸借対照表は以下のようになっています(引用:GMOクリック証券の財務分析ツール)。

エイジスの自己資本比率は約75%もある

まず最初に注目したいのが、自己資本比率が高い(約75%)ことです。

自己資本比率の目安として、30%くらいで普通、40%以上あれば優良といわれます。自己資本比率が約75%というエイジスの財務はかなりよいです。

また、エイジスは総資産のうち約50%が現預金となっており、負債の額を大きく超えています。エイジスの財務は万全であり、事業の継続性に不安はほぼないです。

現預金が積みあがっていて、有効活用できていないのはデメリット

一方、エイジスの現預金は積みあがりすぎていて、有効活用できていないように見えます。

株主視点では、配当や自社株買いに使うほうがよく、資本政策が弱いように感じます。

自己資本が積みあがっていても、ROE、ROAの水準は高い

ただし、これだけ自己資本が積みあがっているのに、エイジスのROEは約19%、ROAは約14%という驚異の収益性を誇ります。

ROE、ROAの水準は日本企業の中ではかなり高いほうですので、大きなデメリットというわけではありません。

一方、エイジスは近年、増配を続けており、2018年11月には自社株買いも実施しています。株主還元を強化しようという姿勢も見えますので、今後の資本政策には期待が持てるのではないかと考えています。

エイジスの株価はやや割安な水準

5つ目の判断基準は、株価の割安さです。

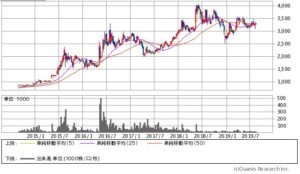

エイジスの株価チャートは以下のようになっています(引用:SBI証券のホームページ)。

5年前と比べると、エイジスの株価は約4倍になっていますが、割高ではないでしょうか?

ここでは、株価の割安さの指標として、以下の3つを使って検討してみました。

- PER(株価収益率)

- PBR(株価純資産倍率)

- 企業価値評価手法による理論株価

PERやPBRは多くの人が使っているので無視できない株価指標ですが、欠点もあります(PER・PBR・ROEの使い方と注意点についてはこちら)。

一方、私が最も重視しているのが、「企業価値評価手法による理論株価」です。

企業価値評価手法では事業性と資産性を総合評価するため、合理的に株価の割安度を測ることができます。

割安株投資をするなら、企業価値評価手法による理論株価がおすすめです(理論株価の考え方と計算方法についてはこちら)。

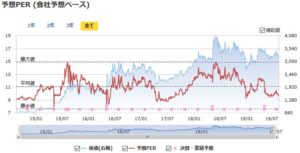

エイジスはPERが約10倍で、割安な水準

最初に、エイジスのPERの推移を見ると、以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)

エイジスのPERは2015年に最大約15倍になりましたが、その後、低下し続けており、現在のPERは約10倍となっています。PERの平均値は15倍くらいが目安といわれますので、現在のエイジスの株価はやや割安な水準といってよいです。

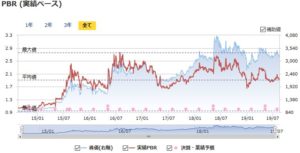

エイジスはPBRが約2.0倍で、割高ではない

次に、エイジスのPBRの推移を見ると、以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)

エイジスのPBRは2015年に最大2.7倍くらいになっていましたが、その後、低下して、現在のPBRは約2.0倍です。

PBRは1倍が解散価値(事業を清算したときに残る、帳簿上の価値)といわれ、下値の目安とされています。1倍以下なら株価は割安といわれますが、業績がよい企業であれば1倍以上になるのが普通であり、成長株では10倍以上になる場合もあります。

エイジスは好業績のわりにPBRが低く、株価の割高感はありません。

エイジスの株価は理論株価(企業価値)に対してやや割安

割安度の指標として有名なPER、PBRは一面的な評価であり、企業の実態がわかりにくいという弱点があります。

そのため、私が株価の割安さを判断するときは、企業価値評価手法によって求めた理論株価を重視しています。

企業価値(理論株価)を計算する手法はいろいろありますので、自分の考え方に合った手法をとるとよいです。

私の場合は、GMOクリック証券

![]() の財務分析ツールで使われている手法と基本的に同じ考え方であるため、前記ツールを参考値として使っています(GMOクリック証券の財務分析ツールの特徴と使い方についてはこちら)。

の財務分析ツールで使われている手法と基本的に同じ考え方であるため、前記ツールを参考値として使っています(GMOクリック証券の財務分析ツールの特徴と使い方についてはこちら)。

理論株価(適正株価)の計算式と使い方の注意点。おすすめは企業価値評価手法

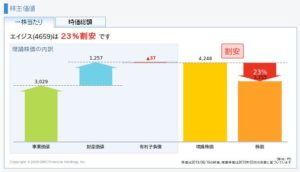

GMOクリック証券の財務分析ツールによると、エイジスの理論株価は以下のようになっています。

エイジスは現預金や長期投資資産が多いため、財産価値(資産の種類で重みづけした場合の保有資産価値)が比較的多めです。さらに、エイジスは業績が好調で、利益率が高いため、事業価値も高いです。

その結果、エイジスの理論株価は4248円となっています。理論株価と比べて、実際の株価3255円(2019/8/16終値)は23%割安です。

理論株価は決算発表が出るごとに変わります。

最新の理論株価を調べるには⇒ GMOクリック証券

![]()

株主価値と時価総額の推移

さらに、株主価値と時価総額の推移についても見てみましょう。

株主価値(企業価値)は前記の理論株価に発行済み株式数をかけたものです。また、時価総額は株価に発行済み株式数をかけたものを表します。

したがって、下図は株主価値⇒理論株価、時価総額⇒株価と置き換えて見てください。

エイジスの株主価値と時価総額の推移は下図のようになっています(引用:GMOクリック証券の財務分析ツール)。

上図では、市場価値は自社保有株も含めた時価総額で表示されています。多くの企業では自社保有株は大きくないので、その影響は無視できます。

しかし、エイジスは全体の21.9%の自社株を保有しているため、自社保有株分を除いた実質的な市場価値はやや小さくなります。

実質的な市場価値の過去の推移を見られないため、わかりにくいですが、株主価値の向上とともに、エイジスの市場価値も上昇しています。

今後も好業績が続けば、株価も長い目で見れば、株主価値に連動して上がっていくことが期待されます。

割安株を探すのに便利なスクリーニングツール

企業価値評価手法による理論株価でスクリーニングできるツールは少ないです。その中で、私が主に使っているのは以下の2つです(財務分析ツールの特徴と使い分け方についてはこちら)。- GMOクリック証券

の財務分析ツール

の財務分析ツール - 会社四季報CD-ROMのスクリーニング機能

エイジスの配当利回りは平均的、株主優待はクオカード

6つ目の判断基準は株主還元(配当・株主優待)をする姿勢があることです。

配当や株主優待には賛否両論あり、無いほうが良いという人もいます。しかし、配当や株主優待がある銘柄は、市場がショックに見舞われたときの株価下落率が比較的小さいという良さがあります。

そのため、私は業績などを最優先としたうえで、株主還元姿勢がある銘柄はなおよいと考えています。

エイジスの配当・株主優待について、詳しく見ていきます。

エイジスの配当利回りは平均的な水準

エイジスの配当金利回りの推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

予想配当利回りはやや低いことが多かったです。しかし、2019年5月に来期の増配予想を出したのに伴って、予想配当利回りは2.2%に達しています。

配当利回りは平均2%前後ですので、エイジスは平均的な配当利回りです。

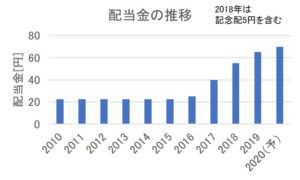

エイジスは長期的に増配を続けている

さらに、エイジスの配当金の推移を見ると、以下のようになっています(公式ホームページのデータから作成)。

エイジスは2016年以降、増配が続いています。2015年~2020年の5年間で約3倍の増配予定です。

現在の配当性向は約21%であり、まだ増配余地があります。

※配当性向:税引後純利益のうち、何%を配当金として支払ったかの指標

現在の業績の好調さが続けば、さらなる増配が見込めるというのは、株主にとってありがたいですね。

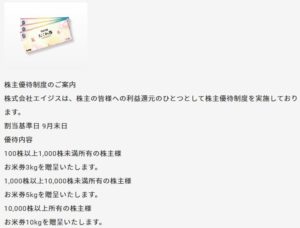

エイジスの株主優待はお米券

エイジスの株主優待は、株数に応じたお米券です(下図はエイジスの公式ホームページから引用)。

エイジスの株主優待は100株保有のときが最もお得な制度になっています。お米券は1kgあたり440円分なので、100株の時の優待利回りは約0.4%です。

お米券は基本的にはお米を買うときに使うものですが、お米以外にも使える店舗もあります。詳しく知りたい方は以下のサイトをどうぞ。

おこめ券の意外すぎる使い方とは?じつはお米以外も買えるんです!

エイジスと競合企業の比較について

エイジスの競合企業として、ヤマタネの業績と各種投資指標を比較してみました。

売上高、営業利益の比較

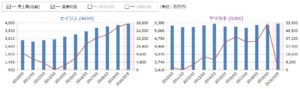

エイジス、ヤマタネの売上高、営業利益を比較した結果が以下です(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

エイジスは売上高、営業利益が増加傾向です。一方、ヤマタネは売上高が横ばいで、2020年は減益予想となっています。

成長性ではエイジスが良好です。

投資指標の比較

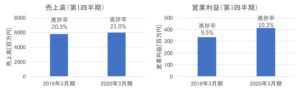

エイジス、ヤマタネの投資指標を比較した結果が以下です(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

PER、PBRではヤマタネのほうが割安ですが、ROE、ROAが低いというデメリットがあります。

一方、エイジスはヤマタネに比べてPER、PBRはやや割高ですが、ROE、ROAが断然大きいです。競争力の高さではエイジスのほうが良好と考えられ、今後の成長にも期待がもてます。

長期の視点で見れば、エイジスの株価はその成長性に比べて、魅力的な水準だと考えています。

直近(2020年3月期第1四半期)決算の状況

エイジスが2019/8/9に発表した、第1四半期決算を見てみましょう(第1四半期決算短信から作成)。

前年同期比で約23%の営業増益となっています。通期計画に対する進捗は10.3%ですが、例年第1四半期は進捗率が低いです。前年同期からは進捗率が上がっていますので、良い決算です。

今のところ、今期のエイジスの業績も堅調であるとみています。

【まとめ】エイジスの株価は買い時か?私の総合的な投資判断について

エイジスの投資判断について、下表にまとめました。各項目について、私なりの基準で◎、〇、△、× の4段階で評価してみました。

| 観点 | 評価 | 備考 |

|---|---|---|

| 業績の成長 | 〇 | 順調に成長している 業績は景気に対してやや敏感 |

| 利益率の高さ | 〇 | 営業利益率は約14%で高い |

| キャッシュフロー | 〇 | 営業キャッシュフローが長期的に成長している |

| 財務の健全さ | ◎ | 自己資本比率が約75% |

| 株価の割安さ | ◎ | 割安 |

| 配当、株主優待 | 〇 | 予想配当利回りは2.2%で平均的 株主優待はお米券 |

エイジスは業績・財務が良好なわりに、株価が割安です。長期保有しがいのある、優良な割安株という印象です。

一方、エイジスの過去の業績をみると、やや景気に対して敏感であることが懸念材料です。

しかし、エイジスは豊富な現預金を抱えているため、もし不況が来ても事業継続性は高いです。現在のエイジスの株価は比較的割安な水準ですので、長期でみれば投資妙味がありそうと考えています。

銘柄選定の参考になれば幸いです。

エイジスの株の買い方

最後に、エイジスの株を少額から、安い手数料で買う方法について解説します。手数料は運用成績を確実に悪化させる要因ですので、できるだけ手数料が安い証券会社を利用しましょう。

主なネット証券の一覧

投資をするなら、対面型証券会社よりもネット証券が良いです。ネット証券は運営コストが安いので、対面型の証券会社より格段に手数料が安いです。

主なネット証券11社とおすすめの用途は以下のようになっています。

| 会社名 | おすすめの用途 | 当ブログの評価記事 |

|---|---|---|

| SBI証券 | 何でも | SBI証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| 楽天証券 | 投資信託 (ポイント) | 楽天証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| マネックス証券 | 米国株 | マネックス証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| 松井証券 | ロボアドバイザー (投信工房) | |

| auカブコム証券 | 日本株 | |

| GMOクリック証券 | 日本株 (財務分析ツール) | GMOクリック証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| SBIネオモバイル証券 | 日本株 (単元未満株) | SBIネオモバイル証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| ストリーム(株アプリ) | 日本株 (手数料) | ストリーム(STREAM)のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| LINE証券 | 日本株 (単元未満株) | LINE証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| PayPay証券 (旧:ワンタップバイ) | 米国株 | PayPay証券(旧:ワンタップバイ)のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| 岡三オンライン | 日本株 | |

| ライブスター証券 | 日本株 |

- SBIネオモバイル証券:1株から少額投資できて、手数料も格安

- ストリーム(STREAM)

:株式の取引手数料が無料(従来型の委託手数料について)

- SBI証券

:最大手のネット証券でオールマイティーに便利

格安な手数料で、1株から少額投資したいならSBIネオモバイル証券

日本株の通常の取引単位は100株(1単元)です。エイジスの株価は3255円(2019/8/16終値)ですので、通常は約33万円くらいの資金が無いと購入できません。大金を一度に投資すると、失敗したときのダメージが大きくなりますし、そもそも投資資金が豊富でないと買えないという問題があります。

少額からリスク控えめに投資したいなら、SBIネオモバイル証券の単元未満株制度を使うとよいです。なぜなら、格安な月額手数料で、1株から何度でも売買できて便利だからです(単元未満株のメリット・デメリットはこちら)。

SBIネオモバイル証券は2019年4月に営業開始した新興ネット証券ですが、ネット証券最大手のSBI証券とCCC(TSUTAYAやTポイントの運営会社)の合弁会社なので、信頼感もあります(SBIネオモバイル証券のメリット・デメリットはこちら)。

株式の取引手数料を無料にしたいならストリーム(STREAM)

株アプリ「ストリーム(STREAM)」は2018年にスタートした、新しいネット証券です。SBI証券や楽天証券のような知名度はありませんが、株式の取引手数料がゼロ円という他にはない特長を持っています(ストリームのメリット・デメリットはこちら)。

ストリーム(STREAM)は新興ネット証券ですが、KDDIや大和証券などの大企業も出資している会社が運営していますので、ある程度の信頼感はあると考えています。

最大手のネット証券でオールマイティーに便利なのはSBI証券

株取引をするなら、信用ある大手がいいという場合は、SBI証券がおすすめです。SBI証券は国内株式個人取引シェアNo.1であり、最初に開いた口座がSBI証券という方は多いです。

SBI証券の手数料は無料ではないですが、他証券と比較しても安い水準です。また、SBI証券は夜間取引やIPO(新規公開株)など、取り扱う商品・サービスが豊富なので、オールマイティーに使いやすいのがメリットです(SBI証券のメリット・デメリットはこちら)。

アンケート:株価分析を希望する銘柄があれば、教えてください

もし、株価分析を希望する銘柄があれば、下記のアンケートで投票いただけるとうれしいです。

分析記事の対象銘柄選びの参考にさせていただきます(過去の株価分析記事はこちら)。

投票の仕方:

- 以下の銘柄の中で、株価分析を希望する銘柄に投票してください。選択肢にない銘柄をご希望であれば、自分で追加することも可能です。

- 書き込む場合は銘柄コードではなく、日本株の銘柄名でご入力ください。

- 本アンケートは日本株限定でお願いします。

- 書き込む場合は、日本株の銘柄名のみを入力してください。もし、それ以外の不適切な内容が書き込まれた場合は削除することもありますので、ご了承願います。

- 銘柄数が多くなりすぎた場合は、サイト管理者が整理することがありますので、あらかじめご了承ください

- できるだけご希望に沿えるように記事を作成していきたいと思いますが、余暇を使って記事を作成している関係上、すべてのご希望にお応えできるとは限りません。あらかじめご了承いただけますよう、よろしくお願いします。