使いやすさで人気なLINE証券

LINE証券はアプリ開発で培った操作性のよさから、投資初心者に根強く人気があります。1株から売買できて、手数料も安いため、投資初心者におすすめです。最初はLINE証券で始めてみると良いです。

投資を始めるには、まず最初に証券口座を用意する必要があります。日本にはたくさんの証券会社がありますので、初めて投資する場合、判断基準がよくわからなくて困ってしまうかもしれません。

結局、お得で便利なのはどの証券会社ですか?ネット証券(オンライン証券)を比較するときに大事なポイントを教えてください。

証券会社を選ぶときは手数料の安さだけでなく、取扱商品の豊富さや便利な情報ツールの有無など、複数の視点で選ぶとよいです。各社ごとに強い部分、弱い部分がありますので、自分の用途に合った証券会社を選ぶとよいです。

当サイト(ロイナビ)では大手ネット証券各社の取扱商品や手数料などの特徴を徹底的に調査して比較しました。

そして、どの証券会社がお得で便利なのか?投資初心者にも適した証券会社はどこなのか?などをわかりやすくするために、「ロイナビ」の視点で複数の基準を用いて評価し、ランク付けしました。

本記事では大手ネット証券会社の口座数や手数料などを比較して決めた総合ランキングと、用途別のおすすめ証券会社について紹介します。

info飛ばし読みするにはこちら関連記事:

証券会社を比較するときのポイント(総合比較)

以下では、総合的におすすめな証券会社(つまり、1社だけ選ぶ場合のおすすめ)の選び方について紹介します。

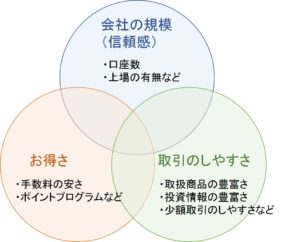

まず、証券会社を比較するときに大事な点は何でしょうか?当サイト(ロイナビ)では、大きく分けると以下の3つが重要だと考えています。

証券会社選びで大事な観点

| 観点 | 理由 |

|---|---|

| 会社の規模 (安心感) | 大きな証券会社ほど効率的に運営しやすく、取扱商品やツール・サービスなどが充実している傾向があるから。システムの安定性、安全性の面でも有利なことが比較的多い。規模の目安として、「口座数の多さ」がある。 |

| お得さ | 売買手数料や為替手数料などのコストが安いほど、実質的な運用利回りを上げられるから。株や投資信託の取引や保有額に応じてポイントが付与される証券会社ではさらに利回りアップできる。 |

| 取引のしやすさ | 取扱商品や投資情報が豊富な証券会社ほど良い銘柄を選びやすいから。投資信託や単元未満株の売買などの少額取引できる証券会社では投資初心者も取引しやすい。 |

これら3つの観点で比較して高評価であるほど、お得で便利な証券会社です。

証券会社の口座数や手数料などを比較してランク付けし、本当におすすめな証券会社を選べるようにしました!

当サイト(ロイナビ)では、代表的なネット証券として以下の11社の口座数や手数料などを徹底的に比較調査しました。

| 会社名 | おすすめの用途 | 当ブログの評価記事 |

|---|---|---|

| SBI証券 | 何でも | SBI証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| 楽天証券 | 投資信託 (ポイント) | 楽天証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| マネックス証券 | 米国株 | マネックス証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| 松井証券 | ロボアドバイザー (投信工房) | |

| auカブコム証券 | 日本株 | |

| GMOクリック証券 | 日本株 (財務分析ツール) | GMOクリック証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| SBIネオモバイル証券 | 日本株 (単元未満株) | SBIネオモバイル証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| ストリーム(株アプリ) | 日本株 (手数料) | ストリーム(STREAM)のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| LINE証券 | 日本株 (単元未満株) | LINE証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| PayPay証券 (旧:ワンタップバイ) | 米国株 | PayPay証券(旧:ワンタップバイ)のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| 岡三オンライン | 日本株 | |

| ライブスター証券 | 日本株 |

ちゃんと根拠をもって比較するため、お得さや取引のしやすさなどの観点を細かく分けて、1つ1つ詳しく調査しています。

その結果をわかりやすく表現するため、「規模」「お得さ」「取引のしやすさ」の観点で点数づけし、総合的におすすめな証券会社ランキングを作成しました。評価基準と点数は以下のようになっています。

| 比較の観点 | 点数 | 評価基準 |

|---|---|---|

| 規模 | 5点満点 | ・口座数の多さ ・上場の有無 |

| お得さ | 5点満点 | ・手数料の安さ ・ポイントプログラムのお得さ |

| 取引のしやすさ | 5点満点 | ・取扱商品の豊富さ ・投資に役立つ情報サービス ・少額取引のしやすさ |

長期投資におすすめな人気ネット証券会社ランキング(総合比較)

総合的に比較した結果、おすすめの証券会社ランキングの上位4社は以下のようになりました。

| ランキング | 会社名 | 評価点数 | 当ブログの評価記事 |

|---|---|---|---|

| 1位 | SBI証券 | SBI証券のメリット・デメリット、評判・口コミ | |

| 2位 | 楽天証券

| 楽天証券のメリット・デメリット、評判・口コミ | |

| 3位 | マネックス証券 | マネックス証券のメリット・デメリット、評判・口コミ | |

| 4位 | GMOクリック証券

| GMOクリック証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

それぞれの証券会社の特徴と、当サイト(ロイナビ)管理者である私が使用して感じた口コミについて紹介します。

補足:新興ネット証券でもよければ、SBIネオモバイル証券もおすすめ!

新興ネット証券であるため、今回のランキングには入っていませんが、単元未満株(1株単位の株式投資)で始めたいならSBIネオモバイル証券もおすすめです。

SBIネオモバイル証券は2019年4月に営業開始した新興ネット証券です。会社の規模・安心感という点では後述の4社に劣りますが、SBI証券とCCC(TSUTAYAやTポイントの運営会社)の合弁会社なので信頼感はあります。

なにより、SBIネオモバイル証券は格安な手数料で1株から売買できる(月間合計取引額が50万円以内なら、何回取引しても手数料は実質20円/月)ので、特にはじめての投資に適しています。

第1位 国内株式個人取引シェアNo1でどんな投資にも幅広くおすすめ!SBI証券

(SBI証券は、みんなの株式 2021年ネット証券年間ランキング」にて、7年連続総合1位)

SBI証券の特徴

総合的に最も点数が高かったのはSBI証券です。SBI証券はネット証券で最大手という安心感があるうえ、取扱商品・サービスが豊富というメリットがあります。

日本株や投資信託、米国株に加えて、アジア株や債券、IPO(新規公開株)やPTS(私設取引所取引)、単元未満株など、他の証券会社でできることはほぼすべてSBI証券でできます。さらに、SBI証券は手数料も全体的に割安なため、ネット証券の中で最も使いやすいです(SBI証券のメリット・デメリットについて、詳しくはこちら)。

総合力No.1の証券会社を選ぶなら⇒ SBI証券

| 観点 | 点数 | 評価の理由 |

|---|---|---|

| 規模 | ・ネット証券で口座数第2位 ・SBIホールディングスとして上場 |

|

| お得さ | ・日本株の手数料が比較的安い ・ノーロード投信(買付手数料無料)、インデックス型投資信託(信託報酬が安い)も多い |

|

| 取引のしやすさ | ・取扱商品が豊富 ・少額取引がしやすい(投資信託、単元未満株) |

当サイト(ロイナビ)管理者からのコメント

SBI証券は10年以上前からずっと最大手のネット証券であり、私が最初に口座開設した証券会社です。今は資産の分散も兼ねて他の証券会社も併用していますが、一時期はすべてSBI証券で取引していたほど、長年愛用しています。

特定の用途ではSBI証券より良い証券会社もありますが、SBI証券が大きく劣っているということはありません。SBI証券はどの用途でも十分満足できる証券会社です。

もしどの証券会社がいいか調ぶ時間がないという場合や投資初心者でどんな取引をしそうかわからないという場合は、まずはSBI証券を選んでおけば間違いないです。投資初心者から経験者まで幅広くおすすめしたい証券会社です。

第2位 お得なポイント制度で人気なのは楽天証券

楽天証券の特徴

総合比較で2番目に点数が高かったのは楽天証券です。楽天証券は口座数No.1のネット証券であり、取扱商品数はSBI証券に次いで豊富です。

楽天証券の最大の特徴は、投資信託に強いことです。楽天証券は投資信託の取扱銘柄数がネット証券で最多級であり、100円から投資できます。

さらに、楽天証券

では投資信託の購入や保有に対して楽天ポイントが貯まります。楽天市場で買い物をするときに使ったり、ポイントで投資信託を買ったりすることもできますので、他証券会社で投資信託を買うよりお得です(楽天証券のメリット・デメリットについて、詳しくはこちら)。

投資信託でポイントを貯めるなら⇒ 楽天証券

| 観点 | 点数 | 評価の理由 |

|---|---|---|

| 規模 | ・ネット証券で口座数第1位 ・楽天グループとして上場 |

|

| お得さ | ・日本株の手数料が比較的安い ・ノーロード投信(買付手数料無料)、インデックス型投資信託(信託報酬が安い)も多い ・ポイントプログラムがお得(特に投資信託で) |

|

| 取引のしやすさ | ・取扱商品が比較的豊富 ・少額取引がしやすい(投資信託) ・日経テレコンを無料で閲覧できる |

当サイト(ロイナビ)管理者からのコメント

楽天証券はSBI証券とサービスレベルを競い合っているため、手数料などがSBI証券と同等水準のものが多いです。一方、ポイントプログラム(特に投資信託に関するもの)については他証券と比べて格段にメリットが大きいうえ、操作方法も直感的でわかりやすいです。

投資信託での投資を考えているという方には、楽天証券がおすすめです。

私の場合、つみたてNISAでの投資信託の購入などに楽天証券を使っています。合計で1年で6,000ポイント以上もらっていますから、かなり得しています(楽天証券でポイ活する方法についてはこちら)。

第3位 米国株投資におすすめなのはマネックス証券

マネックス証券の特徴

総合比較で3番目に点数が高かったのはマネックス証券です。マネックス証券はネット証券の中で比較的歴史が長く、口座数はネット証券で3番目に多いです。

マネックス証券 の最大の特徴は米国株取引です。米国株・ETFの取扱銘柄数や注文条件の多彩さではSBI証券、楽天証券を圧倒しています。また、マネックス証券でNISA口座をつくれば、日本株の売買手数料だけでなく、外国株・ETFの買付手数料も実質無料になるのもメリットです(外国ETF以外も対象にしているのはマネックス証券だけです)。

他にも日本株の長期間の業績を分析するのに便利な「銘柄スカウター」を無料で提供しているというメリットもあります。マネックス証券 は本格的に株式投資をしたいという方に人気がある証券会社です(マネックス証券のメリット・デメリットについて、詳しくはこちら)。

米国株投資に興味があるなら⇒ マネックス証券

| 観点 | 点数 | 評価の理由 |

|---|---|---|

| 規模 | ・ネット証券で口座数第3位 ・マネックスグループとして上場 |

|

| お得さ | ・日本株の手数料はやや高い ・米国株取引の最低手数料が0ドルで安い |

|

| 取引のしやすさ | ・取扱商品が比較的豊富 ・少額取引がしやすい(単元未満株) ・銘柄スカウターが便利(長期の業績を見やすい) |

当サイト(ロイナビ)管理者からのコメント

米国株投資をしたいなら、マネックス証券がおすすめです。優良企業でも比較的割安に放置されていることが多い中小型株ではマネックス証券しか取り扱っていない銘柄も多いです。米国株投資家はマネックス証券 の口座も持っておくと選択肢が広がります。

第4位 日本株取引で独自の魅力があるのは、GMOクリック証券

GMOクリック証券の特徴

総合評価で4番目に点数が高かったのはGMOクリック証券です。

GMOクリック証券はFX取引高では世界第1位である一方、株式投資でGMOクリック証券を利用しているという方は比較的少ないかもしれません(口座数はネット証券で第6位)。

しかし、GMOクリック証券

![]() は以下の2つの際立った特徴があるため、日本株投資におすすめです。

は以下の2つの際立った特徴があるため、日本株投資におすすめです。

- 理論株価がわかる財務分析ツールを無料で利用できる(理論株価の考え方と計算方法についてはこちら)。現在の株価の割安度の目安がわかるため、割安さの判断に便利。

- GMOグループの株主優待で日本株の取引手数料が全額キャッシュバック、つまり実質無料になる(株式数に応じて一定額まで)

無料で高機能な財務分析ツールなら⇒ GMOクリック証券

![]()

| 観点 | 点数 | 評価の理由 |

|---|---|---|

| 規模 | ・ネット証券で口座数第6位 ・GMOインターネットグループとして上場 |

|

| お得さ | ・GMOグループの株主優待で日本株の取引手数料を全額キャッシュバック(株式数に応じて一定額まで) | |

| 取引のしやすさ | ・取扱商品は上位3社に比べて少ない ・財務分析による理論株価を無料で閲覧可能(株価の割安度を手軽に診断できる) |

当サイト(ロイナビ)管理者からのコメント

GMOクリック証券もともとは有料で提供されていたツールをGMOクリック証券が受け継いだ後、口座保有者向けに無料で提供しているので、高機能ぶりがすごいです(財務分析ツールの機能と使い方についてはこちら)。

企業価値に基づいた理論株価で割安さを診断できるツールは珍しいです。特に、割安株投資をしたい方は、GMOクリック証券

![]() の財務分析ツールを使うとよいです。

の財務分析ツールを使うとよいです。

理論株価ってどれくらい信用していいの?

株価は短期的には需要と供給で決まるので、すぐに当たるというものではないです。理論株価は数年単位の長期的な株価の目安だと考えてください(理論株価の考え方と計算方法についてはこちら)。

割安~適正株価と診断されたものの中から業績・財務が優良な銘柄に長期投資するという使い方がおすすめです。

どれがよいか迷った方は1位のSBI証券がおすすめです!

たくさんある証券会社の中で、当サイト(ロイナビ)がもっともおすすめするのはやはりSBI証券です。SBI証券の魅力を以下に簡単にまとめてみました。

- 老舗ネット証券かつ最大手級のため、安心して取引できる(SBIホールディングスとして上場している点もよい)

- 手数料が全体的に安い

- 投資信託の銘柄数が豊富なうえ、コストが安くて長期投資に適した銘柄も多い

- 外国株(米国、アジア諸国など)、PTS(私設取引所)取引、IPO(新規公開株)など取扱商品が豊富

- 少額取引がしやすいので投資初心者も安心(投資信託、単元未満株)

これから長期投資を始めるのであれば、まずはSBI証券で始めるのがおすすめです。取引に慣れてきたら、用途に応じて他の証券会社も検討するとよいです。

証券会社選びの疑問を解決!ネット証券にまつわるQ&A

証券会社選びで不安な点やよくわからない点は他にもたくさんあると思います。上記ランキングの補足も兼ねて、以下ではこれらの疑問にお答えします。

下記の目次が各項目へのリンクになっていますので、詳しく知りたいものがあればクリックしてください。

口座開設に関して:

- 口座開設の手続き方法は面倒ではない?口座開設方法を知りたい

- 証券会社にはマイナンバーを提出しないといけない?

- 証券会社の口座開設時に口座の種類(特定口座、一般口座など)を選択する画面がでてきたけど、どれを選ぶのがいいの?

- NISA、つみたてNISA口座はどの証券会社がおすすめ?手数料などを比較したい

- 証券会社が行っているキャンペーンはどんなものがある?

- 口座を複数持つことはできる?損することはない?

- 証券会社を変更する場合は何か手続きが必要?

安全面の心配事について:

- 証券会社の口座数を比較したい!シェアが高い大手3社というのはどの会社のこと?

- 証券会社の格付けを確認するにはどこをみればいい?比較的安全な証券会社はどこ?

- 証券会社が破綻したら私のお金はどうなるの?ペイオフのような仕組みはあるの?

手数料やサービスなどの比較について:

口座開設の手続き方法は面倒ではない?口座開設方法を知りたい

口座開設の手続き方法は証券会社ごとに違いますが、簡単にまとめると、おおむね以下のような作業となっています(順番は異なる場合があります)。

1.公式HPにアクセスする。

⇒ SBI証券 楽天証券

マネックス証券

GMOクリック証券

![]()

2.本人確認書類とマイナンバーの提出方法(郵送、またはオンライン)を選びます。早く口座開設するなら「Webアップロード」がおすすめです。Webで送信するのが不安な場合は「郵送」を選びます。

3.氏名や住所などの情報を入力します。

4.証券会社で審査後、書留郵便・本人限定郵便などで「口座開設手続完了のご案内」を受け取ったら、取引ができるようになります。

※このタイミングでマイナンバーを登録する証券会社もあります。

最短3営業日で口座開設できるという証券会社もありますが、書類などに不備があると時間がかかる場合もあります。投資タイミングを逃さないように、早めに手続きをしておくことをおすすめします(手続きは無料でできるので、気軽にどうぞ)。

⇒ SBI証券 楽天証券

マネックス証券

GMOクリック証券

![]()

証券会社にはマイナンバーを提出しないといけない?

実は、2016年以降、新たに証券口座を作る際はマイナンバーの提出が必須になっています。

また、2015年以前に口座を開設した人も2021年12月末までに届け出ないといけないことになっています(住所変更などの手続きをする際にマイナンバーの登録が必須といわれることが多いです)。

投資を始めたいなら、証券会社にマイナンバーを提出する必要があります。

マイナンバーを通じて、投資による収益が勤務先などに知られてしまうことはありますか?マイナンバーの提出によるデメリットは他にありますか?

マイナンバーは法令で定められた目的以外での利用や他人への提供が禁じられています(マイナンバーの取扱いについて|日本証券業協会)。

証券会社でマイナンバーを用いるのは、各種支払調書等を税務署に提出するときのみであり、投資による収益が勤務先に分かってしまうようなことはありません。

適正に納税している人にとって、マイナンバーを提出することによるデメリットはありませんので、安心してください。

マイナンバーの漏えいを心配する方もいるかもしれません。しかし、マイナンバーについては、個人情報保護法以上に厳格な取扱いや保護措置を設けることが定められていますので、過度に心配する必要はありません(マイナンバーの取扱いについて|日本証券業協会)。

マイナンバーを提出することに対する心理的な不安はあるかもしれませんが、それ以上に投資を始めるというメリットのほうが大きいです。

あまり心配し過ぎずに、投資を始めてみることをおすすめします。

証券会社の口座開設時に口座の種類(特定口座、一般口座など)を選択する画面がでてきたけど、どれを選ぶのがいいの?

口座の種類にはいろいろありますから、わかりにくいですよね。口座の種類と特徴をまとめてみました。

まず、証券口座を作成するときは以下の3種類の中から1つ選ぶ必要があります。

| 口座の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 一般口座 | ・確定申告が必要 ・年間の損益を自分で計算しないといけない |

| 特定口座 (源泉徴収なし) | ・確定申告が必要 ・「年間取引報告書」を証券会社が作成してくれる |

| 特定口座 (源泉徴収あり) | ・確定申告が不要(損益通算などをする場合は確定申告をする) ・「年間取引報告書」を証券会社が作成してくれる |

一般口座・特定口座(源泉徴収なし)・特定口座(源泉徴収あり)の中でおすすめなのは、特定口座(源泉徴収あり)です。確定申告する必要がないので楽なのと、節税するために確定申告する場合も「年間取引報告書」を証券会社が作成してくれるので簡単だからです。

一方、一般口座は年間の損益を自分で計算して確定申告しないといけないので手間がかかります。特定口座に対応していない証券会社(たとえば海外の証券会社)以外で一般口座を積極的に選ぶメリットはないです。

特定口座(源泉徴収なし)は場合によっては節税になってお得な場合もありますが、自分で確定申告しないといけないので、少なくとも初心者にはおすすめしません。

さらに以下の3種類のNISA(少額投資非課税制度)関連口座を選択して追加することもできます。

| 口座の種類(NISA関連) | 特徴 |

|---|---|

| NISA口座 | ・年間120万円までの投資に対する譲渡益・配当金が非課税(最長5年間) ・株、投資信託、ETF、REITが対象 |

| つみたてNISA口座 | ・年間40万円までの投資に対する譲渡益・配当金が非課税(最長20年間) ・投資信託のみが対象 |

| ジュニアNISA口座 | ・19歳以下を対象とするNISA口座 |

20歳以上の方はNISA口座、またはつみたてNISA口座を選べます(19歳以下はジュニアNISAのみです)。特定口座や一般口座と違って、NISA関連口座は1人につき1口座しか持てませんので、他の証券会社ですでに作成している場合は作ることができません。

NISA口座とつみたてNISA口座は年度ごとに変更することは可能ですが、手続きが必要です。また、運用資産を非課税のまま移管することはできません。

NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座を選ぶときは自分の投資方針に合った証券会社を選ぶことをおすすめします。

NISA、つみたてNISA口座はどの証券会社がおすすめ?手数料などを比較したい

- NISA口座なら、日本株の売買手数料や外国ETFなどの買付手数料が無料になるSBI証券、またはマネックス証券

- つみたてNISA口座なら、投資信託の購入・保有で楽天ポイントが貯まる楽天証券

がおすすめです。

公式ページを見る⇒ SBI証券 楽天証券

マネックス証券

GMOクリック証券

![]()

詳しく知りたい方はこちらの関連記事をどうぞ。

証券会社が行っているキャンペーンはどんなものがある?

たとえば、以下のようなキャンペーンを行っています。

SBI証券- 新規口座開設で、翌月末まで最大2か月間、米国株式の取引手数料が無料

- エントリーするだけで、S株(単元未満株)の売却手数料を全額キャッシュバック(2023/6/30まで)

- エントリー&SBIラップを合計10万円以上購入すると、抽選で最大10万円プレゼント(2023/5/31まで)

- エントリー&投信積立を500円以上発注&はじめて米国株式を購入すると、もれなく米国株式(現物)の買付手数料を全額キャッシュバック&抽選で2人に1人に500円をプレゼント(2023/4/6まで)

- 20~25歳限定!国内株式現物手数料を全額キャッシュバック(つまり、実質無料)

- NISA口座での国内株式売買手数料&海外ETF買付手数料0円

- 対象の「王道」的な米国ETF10銘柄の買付手数料がいつでも無料

- WealthNavi for SBI証券ではじめて運用を開始し、積立を利用すると、運用残高に応じて最大2,500円をプレゼント

- 楽天銀行口座開設と自動入出金設定で1,000円プレゼント(2023/5/15まで)

- 口座開設月の翌月末までの最大2か月間、米国株(ETF/ETN含む)の売買手数料が実質無料

- クイズに正解&総合口座開設&初期設定・マイナンバー登録完了すると、もれなく2,000ポイントプレゼント(2023/4/19まで)

- エントリー&NISA(つみたてNISA)口座開設と投信積立を合計5,000円以上約定またはiDeCo口座開設すると、抽選で306名に最大10万ポイントプレゼント(2023/4/30まで)

- エントリー&はじめて米株積立で約定&投信積立で約定すると、最大30,000円プレゼント(2023/6/30)

- 他社から国内株式を移管(入庫)すると、もれなく1回につき100ポイントプレゼント(月間合計最大600ポイント、2023/5/31まで)

- エントリー&米ドル取引すると、為替手数料を22銭/ドル分キャッシュバック【為替手数料は実質3銭/ドル】(2023/6/30まで)

- 口座開設から最大2か月間、米国株式の売買手数料が無料

- NISA口座での国内株式売買手数料0円&海外ETF買付手数料全額キャッシュバック

- エントリー&はじめてワン株(単元未満株)を購入すると、もれなく200円プレゼント(2023/5/31まで)

- エントリー&対象のiFree投信を1か月あたり合計1万円以上買付すると、抽選で200名に現金5,000円プレゼント(2023/5/31まで)

- エントリー&iFree ETFシリーズの対象銘柄を買付すると、もれなくAmazonギフトカード200円分プレゼント(2023/4/28まで)

- マネックスカードを使って投資信託を積立購入すると、決済金額の1.1%分をポイント還元

- 外国株取引口座における円から米ドルへの為替手数料(買付時)25銭を一時的に無料化(2023年6月に再検討)

- 米国株の取引手数料を最大3万円までキャッシュバック(初回入金から20日間)

- 特定の米国ETF(VOOやQQQ等)13銘柄の買付手数料を全額キャッシュバック

- NISA口座での国内株式売買手数料0円&外国株式買付手数料全額キャッシュバック

申込期間が決められているものが多いです。利用できるものがあれば早めに申し込んでおくとよいです。

最新のキャンペーンについて詳しく見る⇒ SBI証券 楽天証券

マネックス証券

GMOクリック証券

![]()

口座を複数持つことはできる?損することはない?

NISA口座は1人につき1口座までと決められていますが、特定口座・一般口座はいくつでも持つことが可能です。

日本の証券会社では口座開設や維持管理に費用はかかりませんので、複数口座を持っても損することはありません(デメリットをあえて挙げれば管理の手間が増えることくらいです)。

強みがある分野は証券会社ごとに異なりますので、1つの証券会社だけで取引するよりも複数の証券会社を使い分けるほうがお得で便利です。複数口座を管理することが嫌でなければ、用途に応じて口座を作成することをおすすめします。

たとえば、私がおすすめする使い方は以下です。

とりあえずこの4社の口座を持っておけば、どんな場面でもほぼ損することはないです。

証券会社を変更する場合は何か手続きが必要?

証券口座(一般口座、特定口座)は複数もつことができます。したがって、1つの口座でまとめて管理したい場合以外は、手続きをする必要はありません。新しい証券会社で新規に投資すればよいだけです。

もし1つの口座でまとめて管理したい場合は、移管手続き(従来の運用資産を新しい証券会社に移す手続き)が必要です。移管手続きについては以下のページを参考にしてください。

SBI証券の移管手続き

楽天証券の移管手続き

マネックス証券の移管手続き

GMOクリック証券の移管手続き

SBIネオモバイル証券の移管手続き

ストリーム(STREAM)の移管手続き

ただし、投資商品によっては移管手数料がかかる場合もあります。どうしても1つの口座にまとめたいというのでなければ、移管せずに旧口座で保有し続けることをおすすめします(売却したタイミングで資金を移動させればいいです)。

一方、NISA口座やつみたてNISA口座、ジュニアNISA口座は1人につき1口座しか持てないため、証券会社を変えるときは手続きが必要です。手続きの詳細については以下の関連記事をどうぞ。

証券会社の口座数を比較したい!シェアが高い大手5社というのはどの会社のこと?

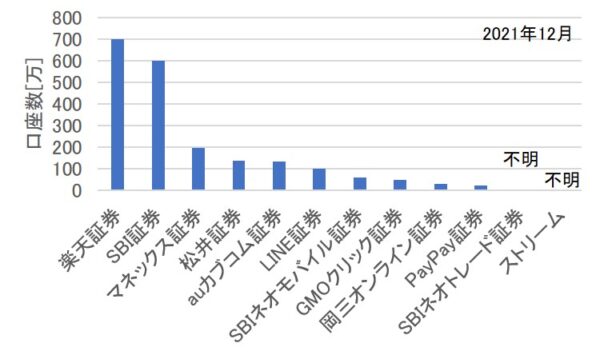

主要なネット証券の口座数を比較すると、下図のようになります(2021年12月調べ、各社の公表資料等より作成)。

証券会社の大手5社といえば、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券のことをいいます。

中でも楽天証券、SBI証券の口座数が圧倒的に多く、この2社はネット証券界のツートップです。はじめて投資するなら、まずは楽天証券

、またはSBI証券

で始めることをおすすめします。

口座数が多い証券会社ほど安心して取引できますし、取扱商品が比較的多いというメリットがあります。

証券会社の格付けを確認するにはどこをみればいい?比較的安全な証券会社はどこ?

証券会社の格付けに関しては以下のサイトが詳しいので、こちらをご覧ください。

証券会社格付けランキング一覧

上位を占めているのは対面型の大手証券会社が多いです(対面型の証券会社は手数料の高さや営業マンのセールスなどもあるので当サイトでは積極的にはおすすめしていません)。

一方、ネット専業証券では楽天証券、auカブコム証券、SBI証券などが上位にいます。対面型の大手証券会社と比較するとやや格付けは低いですが、十分信用力があるレベルですので安心してよいです。

なお、格付けが高い会社だからといって、絶対安心というわけではありません。事業環境が急変することはまれにありますので、ひとつの目安として考えておくことをおすすめします。

証券会社が破綻したら私のお金はどうなるの?ペイオフのような仕組みはあるの?

結論からいうと、証券会社が破綻しても投資資金はなくなったりしませんので、過度に心配する必要はありません。

日本には投資家保護のための、以下の仕組みがあります。

- 法律(金融商品取引法)によって「投資家の資産を証券会社の資産と分別して管理する」ことが決められている(分別管理)

- 万が一、破綻した証券会社が分別管理していなかったとしても、1000万円までは日本投資者保護基金が補償する

1番目の分別管理を徹底する(破ったら罰則がある)ことによって投資家の資産は基本的に保全されていますので大丈夫です。しかし、決まりを破って分別管理していない証券会社が破綻したという場合に備えてさらに2番目の補償が用意されています(ペイオフに似た仕組みです)。

つまり、投資家の資産は2重のセーフティネット(安全網)で守られていますので、安心してください。

ただし、実際に破綻となった場合は、資産移管や補償の手続きなどで一時的に売買ができなくなることはありえます。破綻の懸念が少ない証券会社のほうがよりよいのは言うまでもありません。

関連記事:

株・投資信託の初心者におすすめな証券会社はどこ?比較の観点を教えてほしい

当サイト(ロイナビ)では、投資初心者にとって大事なのは以下の2点であると考えています。

- 最初は利益を出すことよりも、成功・失敗の経験を積んで、銘柄選びや売買タイミングなどのノウハウを得ることを優先する

- 最初は損失の可能性を小さくして、安心して始められることを優先する

上記2点から、投資初心者が証券会社を選ぶ際は「会社の規模(信頼感)」と「少額投資のしやすさ」を基準として選ぶとよいです。

| 観点 | 理由 |

|---|---|

| 会社の規模 (安心感) | 大きな証券会社ほど効率的に運営しやすく、取扱商品やツール・サービスなどが充実している傾向があるから。システムの安定性、安全性の面でも有利なことが比較的多い。規模の目安として、「口座数の多さ」がある。 |

| 少額投資のしやすさ | 銘柄選びや売買タイミングは知識だけでなく、経験から学ぶことも多いため、最初は大きな損失を出さないように少額投資で始めるとよいから。少額投資の手段として投資信託・単元未満株がおすすめ。 |

以上の観点から証券会社を選ぶと、SBI証券、楽天証券、マネックス証券がおすすめです。

投資初心者におすすめの証券会社ランキングについて詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ。

NISA口座の手数料が安いネット証券会社はどこ?

NISA口座では証券会社独自のサービスとして売買手数料が無料になっている場合があります。大手ネット証券におけるNISA口座の売買手数料は下表のようになっています。

| 会社名 | 国内株 | 外国株 |

|---|---|---|

| SBI証券 | 無料 | 海外ETFの買付のみ無料 |

| 楽天証券

| 無料 | 海外ETFの買付のみ実質無料 |

| マネックス証券 | 無料 | 買付のみ実質無料 |

| GMOクリック証券

| 無料 | 取扱いなし |

| 松井証券 | 無料 | 取扱いなし |

| SBIネオトレード証券(旧ライブスター証券) | 通常手数料と同じ | 取扱いなし |

| auカブコム証券 | 無料 | 取扱いなし |

| 岡三オンライン | 通常手数料と同じ | 取扱いなし |

NISA口座における国内株の手数料はSBI証券、楽天証券、マネックス証券、GMOクリック証券、松井証券、auカブコム証券で無料です。

さらに、SBI証券、楽天証券、マネックス証券では外国ETF(マネックス証券は個別株も)についても手数料が優遇されています。

特にマネックス証券は海外ETF以外の買付手数料も実質無料であるうえ、米国株の取扱銘柄数が圧倒的に多いのが魅力的です。外国の個別株で投資をするならマネックス証券がおすすめです。

NISA口座の選び方について詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ。

米国株取引ができる証券会社はどこ?売買手数料や為替手数料を比較して安いのはどこ?

米国株を売買できるのはSBI証券、楽天証券、マネックス証券の3社です。3社とも特定口座に対応していますので、確定申告の必要はありません。

売買手数料を比較した結果が下表です。

基本的な取引手数料の観点では3社とも0.45%で横並びであり、違いはありません。

一方、米国株の場合、ドルで売買しますので為替手数料もかかります。3社の為替手数料を比較すると以下のようになっています。

| 会社名 | 為替手数料 (1米ドルあたり) | 備考 |

|---|---|---|

| SBI証券 | 片道25銭 | 住信SBIネット銀行経由で片道4銭 |

| 楽天証券

| 片道25銭 | |

| マネックス証券 | 片道25銭 | キャンペーンにより一時的に無料化していることがある(マネックス証券のキャンペーンについてはこちら) |

基本的に3社とも1ドルあたり25銭で変わりませんが、SBI証券だけはSBIネット銀行経由で入金すると片道4銭にすることが可能です。為替手数料で比較すると、SBI証券が有利です。

また、米国株では取扱銘柄や注文条件が各社で異なります。表にまとめて比較すると以下のようになっています。

以前はマネックス証券の取扱銘柄数が群を抜いていましたが、最近はSBI証券も楽天証券も米国株に力を入れているため、大きな差はなくなりました。

一方、マネックス証券は逆指値・トレールストップなどの注文方法が多彩であるという特徴があります。注文条件をうまく使えば投資の利益を大きくできる場合もありますから、マネックス証券のほうが比較的使いやすいです。

為替手数料で選ぶならSBI証券、注文条件の豊富さで選ぶならマネックス証券がおすすめです。

関連記事:

投資信託の銘柄数などで比較すると、おすすめな証券会社はどこ?

投資信託で投資するなら、一番おすすめなのが楽天証券です。なぜなら、楽天証券は以下のメリットがあるからです。

- ネット証券における投資信託の取扱銘柄数を比較すると、楽天証券はSBI証券と並んで最多級である

- ノーロード投信(買付手数料が無料)、インデックスファンド(信託報酬が安い)などの良質な銘柄もたくさん扱っている

- 投資信託の購入・保有で楽天ポイントがたまりやすい(ネット証券のポイントプログラムを比較すると、最もポイントを貯めやすい)

- ポイントで投資信託を購入できる(ポイント投資)

投資信託でおすすめなネット証券について詳しく見るには、こちらの記事もどうぞ。

単元未満株ならどの証券会社がおすすめ?手数料などを比較して使いやすいところはどこ?

単元未満株の売買ができる証券会社は以下の7社に限られています。

上記の7証券における手数料などを比較すると、おすすめなのはSBIネオモバイル証券です。SBIネオモバイル証券ならば格安な手数料で単元未満株を買えるので便利です。

単元未満株の手数料などについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事もどうぞ。

証券会社のセミナーで投資の勉強をしたい。どんなセミナーがあるの?

証券会社のセミナー情報は、以下のページから確認できます。

SBI証券のセミナー情報はこちら ⇒

楽天証券のセミナー情報はこちら ⇒

無料で参加できるものやオンラインで自宅で視聴できるものも多いので、チェックしてみてください。

総合的におすすめな証券会社ランキングのまとめ

最後に、総合比較ランキングを再度まとめます。

| ランキング | 会社名 | 評価点数 | 当ブログの評価記事 |

|---|---|---|---|

| 1位 | SBI証券 | SBI証券のメリット・デメリット、評判・口コミ | |

| 2位 | 楽天証券

| 楽天証券のメリット・デメリット、評判・口コミ | |

| 3位 | マネックス証券 | マネックス証券のメリット・デメリット、評判・口コミ | |

| 4位 | GMOクリック証券

| GMOクリック証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

1つだけ選ぶなら、やはり総合力No.1のSBI証券がおすすめです。

一方、それぞれの会社で強み・弱みがありますので、1つに決めにくいですよね。

もし1つに決められない場合におすすめなのは、複数口座を持って使い分けることです。口座開設や維持管理に費用はかかりませんので、複数口座を持っても損することはありません。

証券会社選びで迷う場合、使いそうな証券会社はとりあえず申し込んでおくことをおすすめします。

公式ページで詳しく見る⇒ SBI証券 楽天証券

マネックス証券

GMOクリック証券

![]()

関連記事: