- 「オリックスの株に興味があるけど、業績や財務はどうなのだろうか?」

- 「オリックスの株価は割安?割高?」

近年のオリックスはM&Aなどを活用しながら収益の多角化を進めており、2010年以降、業績は拡大傾向にあります。

また、オリックスは配当利回りが高く、株主優待で全国のグルメ品が並ぶカタログギフトをもらえることで有名です。そのため、オリックス株は高配当株投資家、優待投資家に人気があります。

一方、オリックスの株価は2020年3月のコロナショックで大幅に下落しており、過去5年で最安水準です。今の株価は買い時と考えてよいでしょうか?

当サイト(ロイナビ)のアンケートでも株価分析希望が多かったので、調べてみました。

本記事ではオリックスの業績や財務内容、株価の割安さなどから、今の株価は買い時なのか?について私の考えを紹介します。

本記事は、自分の銘柄調査の一環として行ったものです。私なりの投資判断が含まれていますが、投資を推奨するものではありません。

投資をする際は、最新の情報を調べたうえで、自己責任で投資判断をお願いします。

手数料無料で「オリックス」株に投資するには

楽天証券を使うと、1日の合計売買金額が100万円まで、手数料無料です(いちにち定額コースの場合)。日本株・ETF(単元株)の約98%は100万円以下ですので、1日に何度も売買するのでなければほぼ無料で投資できます。

手数料で損したくない方は、楽天証券

を活用すると良いです。

「オリックス」株の買い方

関連記事:

私の代表的な6つの投資判断基準

投資判断基準は投資スタイルによって異なります。私の場合、業績好調な割安株(バリュー株)への投資が好きなので、以下の6つの観点を重視しています。

上記6つの観点でオリックスの株価は買い時なのか、私なりに検討してみました。

オリックスの業績は好調だが、景気変動に対して敏感な傾向がある

1つ目の判断基準は「業績は成長しているか?」です。

2007年以降のオリックスの長期業績(売上高・経常利益)は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

- 売上高:右軸

- 経常利益:左軸(0からのスタートではないことに注意してください)

オリックスは金融業を中心としているため、景気変動の影響を受けやすい特徴があります。たとえば、リーマンショックの影響があった、2007~2009年の間に営業利益が約80%減少しています。

その後は急回復し、2018年まで増益を続けてきましたが、米中貿易摩擦の影響で景気減速が懸念された2019年以降はやや減益となっています。

オリックスの業績はよくも悪くも景気変動に左右されやすいという特徴があります。

オリックスの経常利益率は約12%で高い

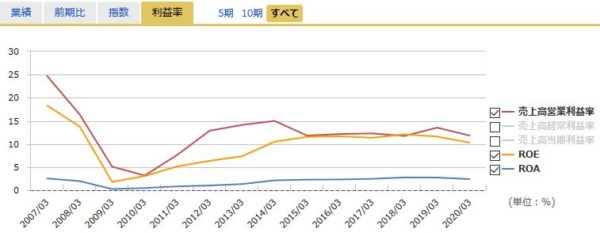

2つ目の判断基準は、利益率の高さです。利益率は競争力の強さを表す目安であると考えており、利益率は高いほど良いです。

オリックスの2007年以降の営業利益率、ROE(自己資本利益率)、ROA(総資産利益率)は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

オリックスの営業利益率はリーマンショック後に急低下しましたが、その後は10~15%くらいとなっています(2019年は約12%)。

日本株の場合、平均的な営業利益率は8%前後で、10%以上あれば良好といわれています(日本最大の企業、トヨタ自動車でも約8%です)。

オリックスの営業利益率はやや高い水準です。

オリックスの営業キャッシュフローは長期的に成長している

3つ目の判断基準は、キャッシュフローの潤沢さです。キャッシュフローは現金の出入りを表す数値であり、事業の実態を反映する指標として重要です。

オリックスのキャッシュフローの推移は、以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

特に重要といわれる、営業キャッシュフローは常にプラスになっており、長期的に成長しています。

一方、オリックスは多額のM&Aなどを行っているため、フリーキャッシュフローがマイナスになる年がたびたびある点がやや気になります。

※フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフローから投資キャッシュフロー(絶対値)を引いたもの

しかし、現金・現金等価物はだんだん多くなっており、財務体質は年々良好になっている様子がうかがえます。

オリックスのキャッシュフローは今のところ良好です。

長期の業績・財務状態を調べるのに便利な財務分析ツール3選

銘柄分析をするときに、決算短信や有価証券報告書を全部調べていくのは大変です。各社が提供している財務分析ツールを上手に使って、効率よく銘柄分析するとよいです。 中でも、私が主に使っているのは以下の3つです。- マネックス証券 の銘柄スカウター

- GMOクリック証券

の財務分析ツール

の財務分析ツール - 会社四季報CD-ROMのスクリーニング機能

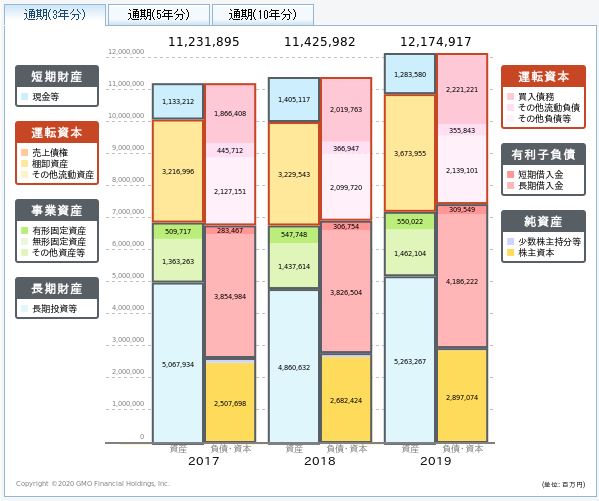

オリックスの財務は健全

4つ目の判断基準は財務の健全さです。

貸借対照表(BS、バランスシート)をみると、企業の保有資産や負債などの内訳がわかります。売上高や利益などのデータに表れない、企業の強みや危険な兆候が貸借対照表に表れます。

売上高や利益も大事ですが、それ以上に貸借対照表のきれいさのほうが重要と私は考えています(同様に、キャッシュフローのきれいさも重要です)。

オリックスの貸借対照表は以下のようになっています(引用:GMOクリック証券の財務分析ツール)。

オリックスの自己資本比率は約23%

まず最初に注目したいのが、自己資本比率が約23%あることです。

自己資本比率の目安として、30%くらいで普通、40%以上あれば優良といわれます。しかし、オリックスのような金融業では自己資本比率が低くなることが一般的です。たとえば、同業のリース会社である、三菱UFJリースの自己資本比率は約13%です。

自己資本比率が約23%あるオリックスの財務は、良好とみてよさそうです。

短期的な資金繰りにも問題はない

また、オリックスは過去3年間ともに、「運転資本(負債側)+短期借入金」と、「運転資本(資産側)+短期財産」がほぼ同額となっており、短期的な資金繰りに問題はありません。

オリックスは負債を上手に活用しつつも、財務はよくコントロールされています。オリックスは事業継続性に問題のない、安定した優良企業であることがわかります。

オリックスの株価は割安な水準

5つ目の判断基準は、株価の割安さです。

オリックスの株価チャートは以下のようになっています(引用:SBI証券のホームページ)。

オリックスの株価は自社株買いの実施が発表された、2019年10月から上昇基調になっていました。

しかし、2020年3月のコロナショックで株価が大幅に下落し、過去5年間で最安水準となっています。現在の株価は買い時と考えてよいでしょうか?

ここでは、株価の割安さの指標として、以下の3つを使って検討してみました。

- PER(株価収益率)

- PBR(株価純資産倍率)

- 企業価値評価手法による理論株価

PERやPBRは多くの人が使っているので無視できない株価指標ですが、欠点もあります(PER・PBR・ROEの使い方と注意点についてはこちら)。

一方、私が最も重視しているのが、「企業価値評価手法による理論株価」です。

企業価値評価手法では事業性と資産性を総合評価するため、合理的に株価の割安度を測ることができます。

割安株投資をするなら、企業価値評価手法による理論株価がおすすめです(理論株価の考え方と計算方法についてはこちら)。

オリックスはPERが約5.5倍で、株価は割安な水準

最初に、オリックスのPERの推移を見ると、以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)

データが途切れている区間が多いため、わかりにくいですが、オリックスのPERは2018年に10倍近くになっている時期もありました。

しかし、その後はやや低下し、現在のPERは約5.5倍となっています。

PERの平均値は15倍くらいが目安といわれます。また、過去のPER水準から比較しても、現在のオリックスのPERは割安な水準です。

オリックスはPBRが約0.55倍で、株価は割安な水準

次に、オリックスのPBRの推移を見ると、以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)

オリックスのPBRは2015年に最大1.2倍を超えましたが、その後、少し低下して、現在のPBRは約0.55倍です。

PBRは1倍が解散価値(事業を清算したときに残る、帳簿上の価値)といわれ、下値の目安とされています。

オリックスのPBRは割安な水準です。

オリックスの理論株価は割安な水準

割安度の指標として有名なPER、PBRは一面的な評価であり、企業の実態がわかりにくいという弱点があります。

そのため、私が株価の割安さを判断するときは、企業価値評価手法によって求めた理論株価を重視しています。

企業価値(理論株価)を計算する手法はいろいろありますので、自分の考え方に合った手法をとるとよいです。

私の場合は、GMOクリック証券

![]() の財務分析ツールで使われている手法と基本的に同じ考え方であるため、前記ツールを参考値として使っています(GMOクリック証券の財務分析ツールの特徴と使い方についてはこちら)。

の財務分析ツールで使われている手法と基本的に同じ考え方であるため、前記ツールを参考値として使っています(GMOクリック証券の財務分析ツールの特徴と使い方についてはこちら)。

理論株価(適正株価)の計算式と使い方の注意点。おすすめは企業価値評価手法

GMOクリック証券の財務分析ツールによると、オリックスの理論株価は以下のようになっています。

※GMOクリック証券の財務分析ツールでは、「金融機関については、資産すべてが事業資産であるとの考えに基づき、財産・負債がゼロ」となっています。

オリックスの収益性に基づく理論株価は約1940円となっています。

実際のオリックスの株価は1312円(2020/5/21終値)ですので、32%割安な水準となっています。

理論株価は決算発表が出るごとに変わります。

最新の理論株価を調べるには⇒ GMOクリック証券

![]()

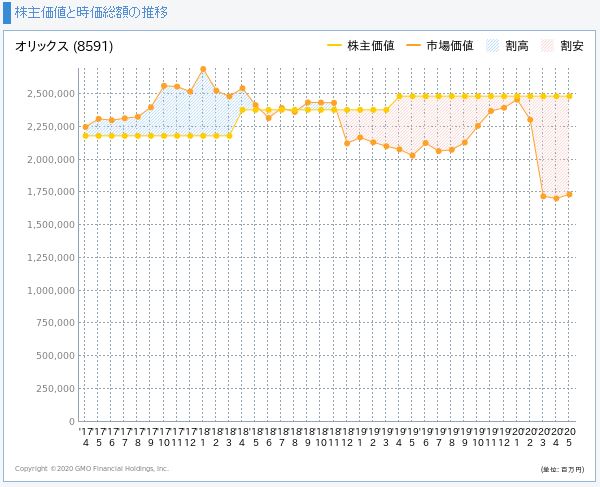

株主価値と時価総額の推移

さらに、株主価値と時価総額の推移についても見てみましょう。

株主価値(企業価値)は前記の理論株価に発行済み株式数をかけたものです。また、時価総額は株価に発行済み株式数をかけたものを表します。

したがって、下図は株主価値⇒理論株価、時価総額⇒株価と置き換えて見てください。

オリックスの株主価値と時価総額の推移は下図のようになっています(引用:GMOクリック証券の財務分析ツール)。

2019年10月に自社株買いの実施が発表されると、オリックスの市場価値(株価)は上昇基調となり、一時はほぼフェアバリュー(適正株価)になりました。

しかし、その後のコロナショックで株価は大幅に下落し、割安さが目立っています。バリュー投資の観点ではオリックス株は買い時のように感じます。

オリックスの株価はなぜ安いのか?

オリックスは優良な大企業なのに、なぜ株価が安いのでしょうか?

いろいろな理由が考えられる中で特に大きいのが、「株価は業績の先行指標である」ことです。つまり、現在のオリックスの株価は今後の業績悪化による株主価値減少を先取りしているからであり、実はそれほど割安ではない可能性が考えられます。

特に、オリックスのような金融事業を営む会社の場合、取引先の経営状態悪化などにより、思わぬ大赤字に陥る可能性があります。まだコロナ不況の入口に入ったばかりであり、どこまで業績悪化するかはわかりません。

株価の割安さにつられて投資すると、思わぬ大失敗をする可能性があります。今は慎重に行動するほうが良さそうに感じます。

割安株を探すのに便利なスクリーニングツール

企業価値評価手法による理論株価でスクリーニングできるツールは少ないです。その中で、私が主に使っているのは以下の2つです(財務分析ツールの特徴と使い分け方についてはこちら)。- GMOクリック証券

の財務分析ツール

の財務分析ツール - 会社四季報CD-ROMのスクリーニング機能

オリックスは配当が高めで、株主優待はカタログギフトと自社サービスの割引カード

6つ目の判断基準は株主還元(配当・株主優待)をする姿勢があることです。

配当や株主優待には賛否両論あり、無いほうが良いという人もいます。しかし、配当や株主優待がある銘柄は、市場がショックに見舞われたときの株価下落率が比較的小さいという良さがあります。

そのため、私は業績などを最優先としたうえで、株主還元姿勢がある銘柄はなおよいと考えています。

オリックスの配当・株主優待について、詳しく見ていきます。

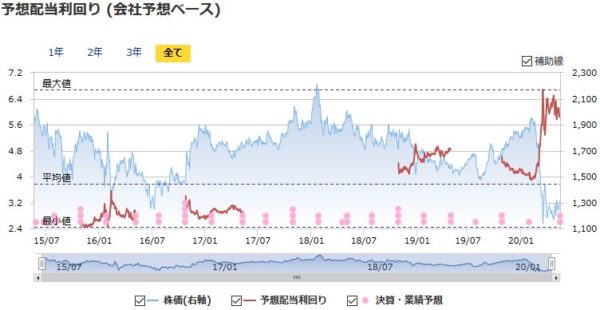

オリックスは配当利回りが高い

オリックスの配当金利回りの推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

オリックスの株価はコロナショックで大幅に下落したため、配当利回りは約5.8%に達しています。

日本株の配当利回りは平均2%前後ですので、オリックスは高配当株です。

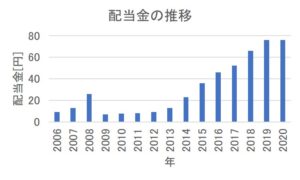

オリックスは長期的に増配しているが、2009年に減配したことがある

さらに、オリックスの配当金の推移を見ると、以下のようになっています(公式ホームページのデータから作成)。

オリックスは長期的に増配しており、2009年からの10年間で配当金は11倍近くなっています。

現在の配当性向は約32%であり、まだ増配余地は大きいです。

※配当性向:税引後純利益のうち、何%を配当金として支払ったかの指標

現在の業績の好調さが続けば、さらに増配が見込めるというのは、株主にとってありがたいですね。

ただし、オリックスはリーマンショック直後の2009年に減配(26円→7円)を実施しています。

当時は純利益が約87%も減少していたので、減配もやむなしという状況でした。業績悪化と減配の実施のダブルパンチにより、オリックスの株価は2年弱で株価は1/10以下に暴落したことがあります。

現在のオリックスは当時より格段に財務体質が良くなっており、リーマンショックの時ほどの激変は考えにくいかもしれません。しかし、今もなお景気変動の影響を受けやすい業種であることは変わりません。

オリックスは景気敏感銘柄であり、今後の業績次第では減配になる可能性があることを心にとめておくとよいです。

オリックスの株主優待はカタログギフトと自社サービスの割引カード

オリックスの株主優待は、カタログギフト(ふるさと優待)と自社サービスの割引カードの2つです。

カタログギフト(ふるさと優待)の内容は、全国の取引先が取り扱う商品

カタログギフトは100株以上の保有でもらうことができます。3年以上継続保有した場合は、ワンランク上のカタログギフトになります(引用:オリックスの公式ホームページ)。

株主カードを使うと、オリックスグループの各種サービスを割引価格で利用できる

オリックスの株主カードは、オリックスグループの各種サービスの割引カードとなっています(引用:オリックスの公式ホームページ)。

割引対象は、たとえば以下などがあります。

- 全国のホテル・温泉旅館の宿泊費

- 水族館(京都水族館、すみだ水族館、新江ノ島水族館)の入場料

- 個人向けカーリースの利用料

- レンタカーの利用料

株主カードは、有効期限内に何度でも利用できます。

レジャーなどの予定がある方にとっては、かなりお得な株主優待となっています。

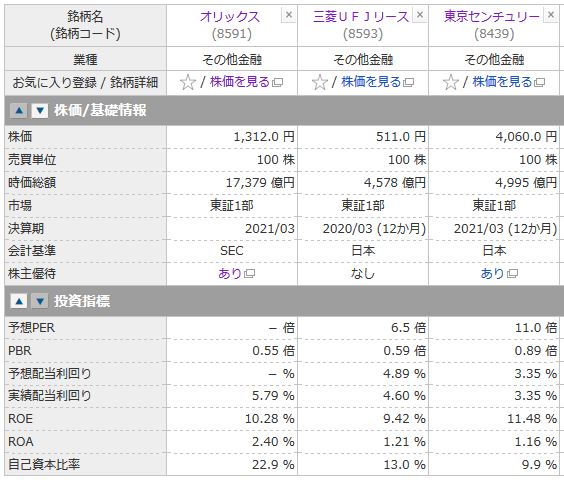

オリックスと競合企業の比較について

オリックスの競合企業として、三菱UFJリース、東京センチュリーの業績と各種投資指標を比較してみました。

売上高、営業利益の比較

オリックス、三菱UFJリース、東京センチュリーの売上高、営業利益を比較した結果が以下です(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

2011年以降は国内外の経済状況が良好だったこともあって、3社とも長期的に増収増益傾向となっています。特に、オリックスの業績の成長ぶりは目覚ましいです。

しかし、2020年は新型コロナ問題で景気の急減速が予想されています。設備投資需要が減ると考えられ、リース各社の業績も曲がり角にきています。新型コロナ問題と景気の先行きに注意が必要です。

投資指標の比較

オリックス、三菱UFJリース、東京センチュリーの投資指標を比較した結果が以下です(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

オリックスは自己資本比率が高めな一方、ROEやROAも高いです。オリックスは同業の中でも収益性が高い企業と考えられます。

一方で、オリックスはリーマンショックのような不況時に弱いという特徴があります。オリックスのPER、PBRが割安になっているのは、業績の不安定性を考慮したものと考えられます。

収益性の高さ、株価の割安さではオリックス、業績の安定性では三菱UFJリース、東京センチュリーが良さそうです。

直近決算の状況

オリックスの四半期業績の推移を見てみましょう(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

国内の法人金融、メンテナンスリース事業などが停滞しており、売上高・営業利益は減少しています。さらに、新型コロナ問題で航空需要が激減したため、前期好調だった航空機リース事業の収益悪化が懸念されています。

今期の業績予想は未定となっていますが、もし新型コロナ問題が長引いた場合、オリックスの業績はかなり苦しくなりそうです。

【まとめ】オリックスの株価は買い時か?私の総合的な投資判断について

オリックスの投資判断について、下表にまとめました。各項目について、私なりの基準で◎、〇、△、× の4段階で評価してみました。

| 観点 | 評価 | 備考 |

|---|---|---|

| 業績の成長 | △ | 長期的に成長しているが、今後の景気悪化に注意 |

| 利益率の高さ | 〇 | 営業利益率は約12%で高い |

| キャッシュフロー | 〇 | 営業キャッシュフローは長期的に成長している |

| 財務の健全さ | 〇 | 自己資本比率が約23%で、金融業の中では比較的高め |

| 株価の割安さ | △ | 割安だが、今後の業績悪化に注意 |

| 配当、株主優待 | 〇 | 配当利回りは約5.8%で高い 株主優待はカタログギフトと、自社サービスの割引カード |

オリックスの業績は長期的に成長していますし、営業利益率は約12%と良好です。リースなどを手掛ける金融業の中では自己資本比率が高く、優良な大型株です。

また、オリックスは配当利回りが高く、株主優待のカタログギフトも人気な優良銘柄です。

ただし、オリックスは金融や不動産などの事業を手掛けているため、景気変動の影響を受けやすいという特徴があります。リーマンショック直後は業績悪化と大幅減配のため、株価が2年も経たないうちに90%以上下落したこともあります。

幸い、リーマンショック当時と比べて、現在のオリックスの財務体質は強固、かつ株価も割高ではないため、以前ほどの激変は考えにくそうです。とはいえ、新型コロナ問題による急激な景気悪化はどこまでいくのかわかりませんので、景気の先行きには細心の注意が必要です。

一時的な株価下落は耐えて高配当狙いで長期保有する、または本格的な不況が来て株価が十分に下がってから投資するのが良さそうと考えています。

銘柄選定の参考になれば幸いです。

オリックスの株の買い方

最後に、オリックスの株を少額から、安い手数料で買う方法について解説します。手数料は運用成績を確実に悪化させる要因ですので、できるだけ手数料が安い証券会社を利用しましょう。

主なネット証券の一覧

投資をするなら、対面型証券会社よりもネット証券が良いです。ネット証券は運営コストが安いので、対面型の証券会社より格段に手数料が安いです。

主なネット証券12社とおすすめの用途は以下のようになっています。

| 会社名 | おすすめの用途 | 当ブログの評価記事 |

|---|---|---|

| SBI証券 | 何でも | SBI証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| 楽天証券 | 投資信託 (ポイント) | 楽天証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| マネックス証券 | 米国株 | マネックス証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| 松井証券 | ロボアドバイザー (投信工房) | |

| auカブコム証券 | 日本株 | |

| GMOクリック証券 | 日本株 (財務分析ツール) | GMOクリック証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| SBIネオモバイル証券 | 日本株 (単元未満株) | SBIネオモバイル証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| ストリーム(株アプリ) | 日本株 (手数料) | ストリーム(STREAM)のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| LINE証券 | 日本株 (単元未満株) | LINE証券のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| PayPay証券 (旧:ワンタップバイ) | 米国株 | PayPay証券(旧:ワンタップバイ)のメリット・デメリット、評判・口コミ |

| 岡三オンライン | 日本株 | |

| ライブスター証券 | 日本株 |

- SBIネオモバイル証券:1株から少額投資できて、手数料も格安

- LINE証券

:操作性が良くて、はじめての投資でも使いやすい(1株から少額投資可能)

- ストリーム(STREAM)

:株式の取引手数料が無料(従来型の委託手数料について)

- SBI証券

:最大手のネット証券でオールマイティーに便利

格安な手数料で、1株から少額投資したいならSBIネオモバイル証券

日本株の通常の取引単位は100株(1単元)です。オリックスの株価は1312円(2020/5/21終値)ですので、通常は約14万円くらいの資金が無いと購入できません。大金を一度に投資すると、失敗したときのダメージが大きくなりますし、そもそも投資資金が豊富でないと買えないという問題があります。

少額からリスク控えめに投資したいなら、SBIネオモバイル証券の単元未満株制度を使うとよいです。なぜなら、格安な月額手数料で、1株から何度でも売買できて便利だからです(単元未満株のメリット・デメリットはこちら)。

SBIネオモバイル証券は2019年4月に営業開始した新興ネット証券ですが、ネット証券最大手のSBI証券とCCC(TSUTAYAやTポイントの運営会社)の合弁会社なので、信頼感もあります(SBIネオモバイル証券のメリット・デメリットはこちら)。

はじめての投資で使いやすさを重視したいならLINE証券

LINE証券は、コミュニケーションアプリで国内最大手のLINEが2019年にスタートした、新しいネット証券です。LINE証券では1株から少額ずつ投資できるうえ、日中取引のスプレッド(実質的な手数料)は0.2~0.5%で安いです(昼休み・夜間は1.0%)。

※LINE証券の手数料について、詳しくはこちら

LINE証券はアプリ開発の大手企業が運営しているだけあって、操作性が良く、使いやすいです。単元未満株は取扱銘柄が限定されているというデメリットがありますが、有名な大企業の多くは投資可能です(単元株=100株単位ならほとんどの銘柄を売買できます)。

はじめて投資する方で、使いやすさを重視するならLINE証券が適しています。

株式の取引手数料を無料にしたいならストリーム(STREAM)

株アプリ「ストリーム(STREAM)」は2018年にスタートした、新しいネット証券です。SBI証券や楽天証券のような知名度はありませんが、株式の取引手数料がゼロ円という他にはない特長を持っています(ストリームのメリット・デメリットはこちら)。

ストリーム(STREAM)は新興ネット証券ですが、KDDIや大和証券などの大企業も出資している会社が運営していますので、ある程度の信頼感はあると考えています。

最大手のネット証券でオールマイティーに便利なのはSBI証券

株取引をするなら、信用ある大手がいいという場合は、SBI証券がおすすめです。SBI証券は国内株式個人取引シェアNo.1であり、最初に開いた口座がSBI証券という方は多いです。

SBI証券の手数料は無料ではないですが、他証券と比較しても安い水準です。また、SBI証券は夜間取引やIPO(新規公開株)など、取り扱う商品・サービスが豊富なので、オールマイティーに使いやすいのがメリットです(SBI証券のメリット・デメリットはこちら)。

アンケート:株価分析を希望する銘柄があれば、教えてください

もし、株価分析を希望する銘柄があれば、下記のアンケートで投票いただけるとうれしいです。

分析記事の対象銘柄選びの参考にさせていただきます(過去の株価分析記事はこちら)。

投票の仕方:

- 以下の銘柄の中で、株価分析を希望する銘柄に投票してください。選択肢にない銘柄をご希望であれば、自分で追加することも可能です。

- 書き込む場合は銘柄コードではなく、日本株の銘柄名でご入力ください。

- 本アンケートは日本株限定でお願いします。

- 書き込む場合は、日本株の銘柄名のみを入力してください。もし、それ以外の不適切な内容が書き込まれた場合は削除することもありますので、ご了承願います。

- 銘柄数が多くなりすぎた場合は、サイト管理者が整理することがありますので、あらかじめご了承ください

- できるだけご希望に沿えるように記事を作成していきたいと思いますが、余暇を使って記事を作成している関係上、すべてのご希望にお応えできるとは限りません。あらかじめご了承いただけますよう、よろしくお願いします。